【精神科訪問看護】バッグの中身と便利グッズや物品の工夫について解説

初めての精神科訪問看護、バッグの中身はどうしたらいい?

必要最低限にしたいけど、忘れ物も怖い…。

そんな不安を抱える初心者訪問看護師は多いのではないでしょうか?

この記事では、訪問看護師が実際に使っている持ち物や100均で買える便利グッズを紹介します。

さらにバッグの選び方や軽量化の工夫まで解説します。

この記事を読めば、訪問時の忘れ物も減り、快適に看護に集中できるヒントになるので、ぜひ最後までチェックして下さい。

精神科訪問看護師が実際に持ち歩いているバッグの中身を紹介

- バイタル測定に必要な機器

- ケアや処置に使う医療グッズ

- 衛生用品

- 記録や連絡のための事務用品

- その他念のため持ち歩いている物

に分けて順番に見ていきましょう。

バイタル測定に必要な機器

- 血圧計(上腕の手動タイプ+手首の電動タイプ)

- 聴診器

- 体温計

- パルスオキシメーター

- 秒針付きの時計

血圧計は、訪問看護の利用者さんによって好みがまちまちです。

「手首の電動タイプの方が早く測ってもらえて嬉しい」

「上腕の手動タイプの方が正しい数値が出るから安心する」

とそれぞれ利用者さんから希望を述べられることも。

そのため現場では、利用者さんの状況に合わせて手動・電動を使い分けたりしています。

訪問日の利用者さんに合わせて、どちらか(手動or電動)の持参で済む場合もあります。

ケアや処置に使う医療グッズ

- テープ

- はさみ

- 爪切り(通常の爪切り、ニッパー式、電動爪やすり)

テープやはさみは、実際処置自体はほぼありませんが、予備的に持参しています。

衛生管理に欠かせない衛生用品

- 手指消毒用の消毒液

- アルコール綿

- 手袋(処置用)

- ゴミ袋

- 予備のシューカバー

- 予備のマスク

精神科訪問看護に特徴的なのはシューカバーです(実際使う頻度は稀です)。

自宅内がかなり汚染されている場合は、外靴の上にシューカバーを付けて自宅内に入ることもあります。

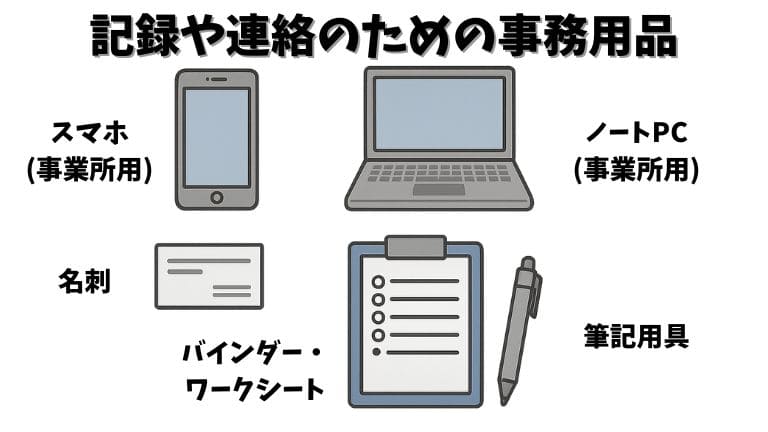

記録や連絡のための事務用品

- スマホ(事業所用)

- 記録で使用するノートPC(事業所用)

- 名刺

- バインダー

- ワークシート(担当利用者の訪問順番が書かれている)

- 筆記用具

事業所用のパソコンは持参する・しないは看護師によって違いがあります。

移動の空き時間で、車内で少しでも記録を進めておきたい看護師は持参しますが、

- 自転車訪問の場合

- 訪問の空き時間がない場合

- 荷物を極力少なくしたい場合

などは、PCは持参しない看護師もいるため、持参するかは人それぞれです。

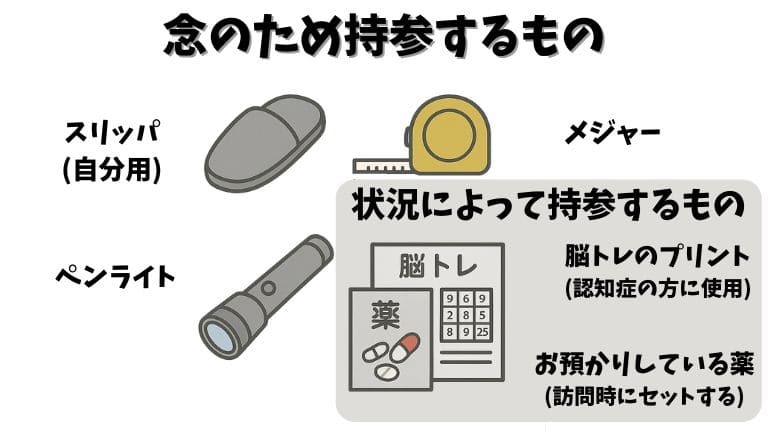

その他念のため持ち歩いているもの

- スリッパor替えの靴下

- メジャー

- ペンライト

利用者さんによっては

- 預かりしている薬(訪問時にセットする)

- 脳トレのプリント(認知症の方に使用)

などを持参する場合があります。

訪問看護師が選ぶあると便利なグッズ

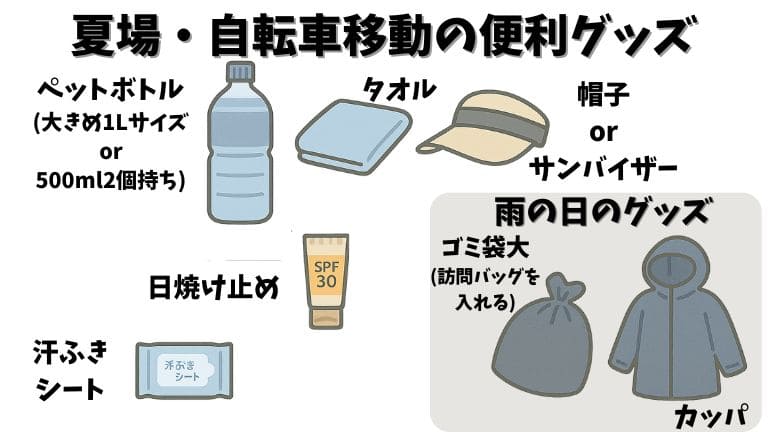

季節や天候に応じた便利グッズ

- ペットボトルは大きめ1Lサイズor500mlを2個持ち

- タオル

- 日焼け止め

- 帽子orサンバイザー

- 汗ふきシート

- (雨の場合)レインコートなどの雨具

- (雨の場合)ゴミ袋大サイズ…訪問バッグを入れる)

- 耳当て

- 手袋

- マフラー

- 脱ぎ着しやすいダウン(ユニクロなど)

忘れがちな自分の持ち物

- ハンカチ

- ティッシュ

- お財布(車移動の時は運転免許証)

- 自分の水分(水筒やペットボトルなど)

訪問バッグの中身を軽くする工夫

訪問に合わせた持ち物の整理術

訪問に合わせた持ち物の整理術のポイントは以下4つです。

- 使用頻度で持ち物を分類する

- 利用者ごとに事前準備しておく

- 移動手段でバッグを使い分ける

- バッグの中は使う順に並べる

現場で実践している軽量化・整理の工夫を順番に紹介します。

使用頻度で持ち物を分類する

全てを1つのバッグに詰め込むと、重くなるうえに物が取り出しづらくなります。

そこで、使用頻度ごとにポーチを分けるのが効果的です。

▼毎回使うもの

- バイタルセット(体温計、血圧計、聴診器など)

- 手指消毒

- 筆記用具

▼たまに使うもの

- 爪切り

- スリッパ

- メジャー など

必要な物だけを持っていけるようになり訪問バッグが軽くなる+探しやすくなるのでおすすめ!

利用者ごとに事前準備しておく

前日に「誰に(どの利用者に)何が必要か」を整理しておくと、当日スムーズに出発できます。

- 薬や書類をクリアポーチで利用者ごとに管理

- 訪問順にバッグの中身を差し替えるだけにしておく

「あれ忘れた!」を防げる+当日準備が楽に。

移動手段でバッグを使い分ける

移動方法によってバッグの選び方も変えるのも一つの手です。

▼自転車移動の日

- リュック型バッグ+サブポーチ

- 両手が空いて安全・快適

▼車移動の日

- トート型バッグ+車内ストック

- 大きな荷物でもOK、補充も楽

状況に合ったバッグを選ぶと、重いバッグを持参するストレスが減ります。

バッグの中は「使う順」に並べる

到着後すぐに動けるように、バッグ内の配置にも工夫を。

- 上にあるもの →最初に使うもの(手指消毒、バイタル計測セット)

- 下にあるもの →後半に使うもの(記録用紙、脳トレプリントなど)

動きがスムーズになり、訪問時間の短縮にも効果的。

バッグの整理は

- 使用頻度

- 訪問先

- 移動手段

- 使用順序

を軸にすると、無理なく効率化できます。

訪問バッグの選び方と収納のコツ

精神科訪問看護では、1日中持ち歩くバッグの使い勝手が、仕事のしやすさを大きく左右します。

ここでは、バッグ選びのポイントや、整理整頓のコツを解説します。

バッグのタイプ別メリットと注意点

リュックタイプ

▼メリット

- 両手が空くので自転車移動に最適

- 重さが分散されて肩や腰への負担が少ない

▼注意点

- 奥に入れたものが取り出しにくい

- 訪問時に床に置くと不衛生になりがち

トートバッグタイプ

▼メリット

- 中身が見やすく、すぐ取り出せる

- 室内での見た目がきちんとしていて印象が良い

▼注意点

- 片手がふさがるので移動時はやや不便

- 肩にかけると片側に重みが偏る

勤務スタイルや移動手段、訪問先の環境に合わせて、複数バッグを使い分けても良いです。

訪問バッグのおすすめは軽め・大きめ・撥水加工

訪問バッグ選びでは特に以下の3つのポイントを抑えておきましょう。

- 軽め:毎日持ち歩くからこそ、少しでも軽いものを選ぶことで移動の負担が軽減されます。

特に階段の上り下りが多い現場では大切な要素です。 - 大きめ:バイタル機器や衛生用品、記録用具など、持ち物は意外に多め。

余裕のあるサイズなら、物の出し入れもスムーズです。 - 撥水加工:雨の日でも中身を濡らさず安心。

衛生管理の面でも清潔さを保ちやすくなります。

この3点を意識すれば、毎日の訪問がグッと快適になります。

看護師に人気の訪問バッグ活用術

- 訪問先の雰囲気に合わせて「室内用サブバッグ」を持参

例:コンビニレジ袋サイズ(ナイロンや布素材)で、必要最小限の持ち込み用 - バッグに「持ち物リスト」を貼る・入れておく

持ち忘れ防止に◎ - 持ち手にカラビナやポーチをつけて即アクセス可能に

消毒液や鍵など「毎回使う物」専用

どんなバッグも、“自分なりの使い方を確立する”ことが一番大切です。

精神科訪問看護の訪問バッグについてよくある質問

ここからは、これから訪問看護を始める方がよく抱く不安や疑問について、現場での実例を交えてお答えします。

- 訪問看護で使える100均便利グッズは?

- バッグの中身は訪問内容でどう変わる?

- 忘れ物を防ぐチェックリスト活用法

訪問看護で使える100均便利グッズは?

訪問看護で使える100均で買える便利グッズは下記です。

- 折りたたみスリッパ

- スリッポン(550円商品)

- 調味料ボトル(褥瘡処置用の洗浄ボトル代わりに)

褥瘡処置には、空のペットボトルをきれいに洗浄し、蓋にキリで穴を開けて使用する方法もあります。

バッグの中身は訪問内容でどう変わる?

精神科訪問看護では、「毎回同じ持ち物」で回るわけではありません。

例:

- 服薬支援がメインの日 → 薬セット・シート・記録重視

- 爪切りなどの身だしなみケアがある日 → 爪切りセット・衛生用品

- 認知症対応の日 → 脳トレプリント・会話用アイテム

前日に訪問予定を確認し、利用者ごとに必要物品を分けておくと安心です。

忘れ物を防ぐチェックリスト活用法

朝のバタバタでうっかり忘れ物…そんな事態を防ぐには、自分専用の「チェックリスト」を活用しましょう。

おすすめの方法

- スマホメモにリスト化しておく

- 荷造りが終わったら1項目ずつ確認

- 曜日ごと・利用者別でリストを分けるとなお良し

例:

- 血圧計・聴診器・体温計・記録バインダー → 毎日必須

- 爪切り・プリント類 → 利用者によって持ち替え

【まとめ】訪問バッグの中身を整えて自分らしい看護スタイルを築こう

この記事では、精神科訪問看護師が実際に使っている持ち物や100均で買える便利グッズ、バッグの選び方について解説しました。

訪問看護では「荷物の準備力=安心・安全なケアの提供力」と言っても過言ではありません。

自分にとって使いやすい形に整え、負担の少ない訪問スタイルを継続していきましょう。